Stadt- und Regionalmuseum

19348 Perleberg

(03876) 781 422 | Empfang

(03876) 781 499

E-Mail:

Homepage: www.stadtmuseum-perleberg.de

Öffnungszeiten:

Dienstag - Freitag: 10.00 - 16.00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 16:00 Uhr

... sowie nach Vereinbarung.

Nachdem 1899 die Funde aus dem Königsgrab Seddin ins Märkische Museum nach Berlin verbracht worden waren, entschied man sich, in Perleberg ein Museum zu gründen. Dies geschah im Jahr 1905. Es sollte die weiteren Funde aus der Region sowie die sonstigen Altertümer aus der Stadt Perleberg und dem Umland aufnehmen. Museumsgründer und erster Leiter war Kaufmann Wilhelm Ratig (1852-1929). Unter den Brandenburgischen Regionalmuseen gehört das Perleberger Stadt- und Regionalmuseum zu den ältesten Gründungen mit den umfangreichsten Sammlungsbeständen. Seine Heimstatt ist seit 1931 das aus der Zeit um 1800 stammende Haus Mönchort 7 in Perleberg. Dazu kamen später die Häuser 9 bis 11.

Zum Thema "Prignitz" ist einerseits ein Internetportal für die Recherche regionalkundlicher Medien der Bibliotheken, Archive und Museen der Mitgliedskommunen des Regionalen Wachstumskerns Perleberg, Wittenberge, Karstädt im Internet unter http://www.regionalbibliothek-prignitz.de/ zu finden.

Anderseits wird durch den gemeinnützigen Förderkreis Prignitzer Museen e. V. eine Internetplattform über die Museen der Prignitz unter http://www.prignitzer-museen.de/ geführt.

Informationen rund um die Ausstellungen sowie Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des

Aktuelle Meldungen

Vortrag im Stadt- und Regionalmuseum: „Demerthin. Das Dorf, die Kirche, das Schloss und die Renaissance in der Prignitz“

(24.07.2024)Der nächste Vortragsabend im Stadt- und Regionalmuseum widmet sich der Renaissance in der Prignitz und damit besonders auch dem Dorf Demerthin, seiner Kirche und seinem bedeutenden Renaissance-Schloss und findet am 5. August um 19 Uhr mit Gordon Thalmann und Torsten Foelsch statt.

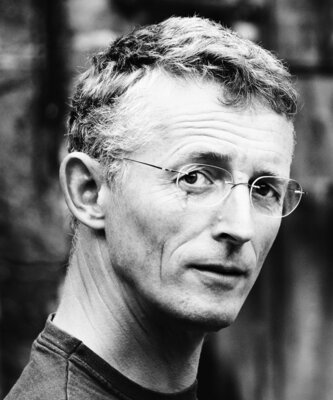

Gordon Thalmann ist Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde Prignitz und Bauforscher mit dem Schwerpunkt der kirchlichen Baukunst. Torsten Foelsch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadt- und Regionalmuseums und forscht seit über 30 Jahren zum Thema der Gutshäuser und Rittergüter der Prignitz. Beide waren u. a. an der Entstehung des 2021 im Lukas Verlag erschienenen Buches „Demerthin. Das Dorf – die Kirche – das Schloß“ beteiligt. „Kaum ein Dorf in der Prignitz“, so im Cover-Text des Buches, „besitzt so herausragende Kulturdenkmale wie Demerthin. Zu nennen sind hier vor allem die aus dem 15. Jahrhundert stammende Kirche mit ihren großartigen spätmittelalterlichen Wandmalereien sowie das von der Familie von Klitzing errichtete Renaissanceschloss, das eines der letzten authentischen Adelshäuser seiner Art in der Mark Brandenburg ist. Beide dokumentieren in beeindruckender Weise die über achthundertjährige wechselvolle Geschichte des in der Ostprignitz nahe Kyritz gelegenen Ortes.“ Es ist vor allem das 1604 in seiner jetzigen Erscheinung entstandene Renaissance-Schloss der Familie von Klitzing, das uns noch heute eine Ahnung von dem Formen- und Detailreichtum der Renaissancebau- und Dekorationskunst jener Zeit zu vermitteln vermag. Zu viele Bauwerke jener Stilepoche sind längst wieder untergegangen oder wurden umgebaut. Die wenigen erhaltenen Zeugnisse der Renaissance in der Prignitz sind allesamt künstlerische Glanzstücke jener Jahrzehnte.

In ihrem gemeinsamen Vortrag gehen Gordon Thalmann und Torsten Foelsch im Detail auf das Buch und die Geschichte von Dorf, Kirche und Schloss Demerthin ein, schlagen dann aber den Bogen hin zu den Renaissance-Bau- und Kunstwerken in der ganzen Prignitz. Wo sind solche überhaupt noch erhalten, wer hat sie in Auftrag gegeben, wer hat sie ausgeführt und woher stammen die Inspirationen für derlei Werke der Baukunst? All diesen Fragen gehen beide Referenten auf den Grund und werden mit vielen Bildern und Fakten Antworten darauf geben. Das Buch zum Vortrag ist an dem Abend und danach im Museum Perleberg erhältlich.

Für den Vortrag bitten die Mitarbeiter des Stadt- und Regionalmuseums um Anmeldung telefonisch unter (03876) 781 422 oder per E-Mail ().

Foto: Foto: Torsten Foelsch | Demerthin - Parkseite des Schlosses

„Die Butterhexe“ erlebt Uraufführung im Museumshof

(03.07.2024)Laura Treger, Schülerin des Gottfried-Arnold-Gymnasium, faszinierte der Aberglaube, der in Prignitzer Sagen, Legenden und durch Kirchenmalereien überliefert wurden. Während eines Praktikums im Stadt- und Regionalmuseum stieß sie auch auf die Sage der Butterhexe.

Diese Faszination nahm die Gymnasiastin mit in die Theater-AG der Schule. Gemeinsam schrieben sie das Stück „Die Butterhexe“ in Anlehnung an die Sage. Unterstützung erhielten sie von ihrer AG-Leiterin, der Regisseurin und Kulturarbeiterin Maria Kwaschik. Sie hat das Stück mit den Schülern inszeniert, das nun am 12. Juli um 16.30 Uhr im Hof des Stadt- und Regionalmuseum seine Uraufführung erleben wird.

Alles in Butter? Oder verbergen sich hinter dem beliebten fett- und nähstoffreichen Nahrungsmittel Hexerei, Zauberei oder gar der Teufel? So glaubten vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert viele Menschen bei der Herstellung von Butter könnten böswillige Mächte ihr Unwesen treiben.

Im Stück wird mehr zu erfahren sein. Museumsleiterin Anja Pöpplau leitet mit einem Kurzvortrag in die Geschichte(n) der Prignitzer „Butterhexen“ ein.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Theater-AG sind erwünscht.

Das Team des Perleberger Stadt- und Regionalmuseums bittet um Anmeldung. Telefonisch unter (03876) 781 422 oder per E-Mail unter .

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | In der Dauerausstellung des Stadt- und Regionalmuseums ist diese Frau am Butterfass zu sehen.

„Kinderspiele zur Kaiserzeit“ – Stadt- und Regionalmuseum lädt zum Workshop in den Sommerferien ein

(01.07.2024)Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg lädt anlässlich der aktuellen Sonderausstellung „Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonstadt von 1772 bis 1945“ am 25. Juli von 10 bis 11.30 Uhr zum Familienworkshop „Kinderspiele zur Kaiserzeit“ ein.

Gemeinsam mit Renate Groenewegen besuchen die Teilnehmer die Sonderausstellung und entdecken spannende Kinderspiele aus dem 19. Jahrhundert. Dabei werden historische, bekannte und unbekannte Spiele nachgespielt und anschließend ein Papiertheater gebastelt.

Gerne kann ein leerer Schuhkarton mitgebracht werden.

Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person. Der Workshop ist für Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahren sowie für alle interessierten Junggebliebenen geeignet.

Kita- und Hortgruppen können den Workshop auf Anfrage buchen.

Anmeldung unter der Telefonnummer (03876) 781 422 oder per E-Mail .

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Zinnfiguren in der aktuellen Sonderausstellung.

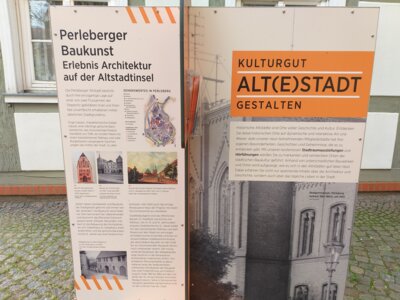

Ausstellung im kleinen Sitzungssaal gewährt Einblicke in Handel und Handwerk Perlebergs in der Kaiserzeit

(14.06.2024)Torsten Foelsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg, hat 18 Tafeln aus der erfolgreichen Sonderausstellung „Perleberger Kaufmanns- und Unternehmerfamilien der Kaiserzeit“ ausgewählt. Diese sind seit Wochenbeginn im kleinen Sitzungssaal des Rathauses zu sehen.

„Die Tafeln widmen sich ausschnitthaft jenen Pionieren der Gründerzeit, die in der Kreis- und Garnisonstadt Perleberg zur Kaiserzeit – 1871 bis 1918 – und danach mit unternehmerischem Fleiß, Erfindergeist und Mut teilweise generationsübergreifend Wirtschaftsgeschichte geschrieben und die Stadt in sehr vielen Bereichen nach vorn gebracht haben“, sagt Torsten Foelsch, der die Ausstellung im Jahr 2022 kuratierte.

Vorgestellt werden unterschiedlichste Unternehmer- und Kaufmannsfamilien jener Zeit und ihrer Betriebe, die alle ein Stück Perleberger Stadtgeschichte geschrieben haben.

„Als Zeitfenster wurde hier im Wesentlichen die Kaiserzeit mit all ihren wirtschaftsfördernden Impulsen gewählt, wobei auch die Entwicklung davor und danach bei einigen Familienbetrieben reflektiert wird“, so Torsten Foelsch. So berichtet die Ausstellung über Schuhmacher, Tischler, Kolonialwarenhändler, Maschinenbauer, Drucker, Verleger, Kürschner, Buchbinder, Gärtner, Brauer, Konditoren, Handelshäuser und andere.

Die Tafeln hat Torsten Foelsch erarbeitet, die Tafeln Bäckerei und Brauerei Stadtarchivarin Sylvia Pieper. Die grafische Umsetzung besorgte in gewohnter Qualität Thomas Schaub. Die Gesamtausstellung umfasste damals insgesamt 43 Thementafeln, von denen nun platzbedingt nur eine Auswahl von 18 Tafeln im kleinen Sitzungssaal gezeigt wird.

Geschichtlicher Rückblick

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich nach dem mit den Befreiungskriegen herbeigeführten Ende der französischen Fremdherrschaft auch wieder Handel und Wandel in den Städten, denen ohnehin durch die Einführung der modernen Preußischen Städteordnung vom 19. November 1808 die kommunale Selbstverwaltung in die Hände gelegt wurde. Das Rathaus verlor seine alte Bedeutung als Kaufhaus und diente nurmehr reinen Verwaltungszwecken. Schließlich brachte das Gewerbesteueredikt vom 2. November 1810 in Preußen einen weiteren Schub für die freie wirtschaftliche Entwicklung in den Städten. Mit ihm erloschen Privilegien von Zünften und Einzelpersonen. Es bestand fortan die Möglichkeit, ein Gewerbe und die gewerbliche Niederlassung in Stadt und Land frei zu wählen. Wer ein Gewerbe betreiben wollte, benötigte nur einen Gewerbeschein, den man gegen eine Gebühr lösen und jährlich gegen Zahlung der „Gewerbesteuer“ erneuern musste – dagegen entfielen ältere Handwerkssteuern.

Neben den Schuhmachern, die das älteste Gildeprivileg der Stadt besaßen und von jeher das bedeutendste Gewerk in Perleberg waren, gab es im mittelalterlichen Perleberg außerdem noch das verbundene Gewerk der Zimmerleute und Rademacher sowie die Gilden der Gewandschneider (Tuchverkäufer) und der Gewandverfertiger (Tuchmacher). Spätere Privilegien erhielten ebenso die Gilden der Fleischer, Böttcher, Bäcker, Tischler, Krämer, Schmiede und Schneider. Die höchste Blüthe dieser Entwicklung war allerdings mit dem Ende des 16. Jahrhunderts erreicht. Sie wurde dann durch die Schrecken des 30jährigens Krieges jäh beendet, von denen sich Perleberg nur langsam wieder erholte. Zu neuem wirtschaftlichen Aufblühen der Stadt, die nun auch über ihre mittelalterlichen Mauern hinauswuchs, kam es erst wieder im 19. Jahrhundert, speziell mit der beginnenden Industrialisierung und Technisierung, dem Ausbau moderner Verkehrswege (Chausseen und Eisenbahn) und der damit einhergehenden Zunahme des Handels. Die positiven Auswirkungen der Reichsgründung 1871 führten überdies zu einer auch für Perleberg vorteilhaften wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung, die dann allerdings durch die schweren Erschütterungen der beiden Weltkriege und der Weltwirtschaftskrise schwerste Rückschläge hinnehmen musste. Die während der Kaiserzeit erreichte Blüte von Kultur, Bildung, Baukunst, Kunst, Innovation und Wirtschaftskraft, überhaupt wirtschaftlichem Leben und ästhetischem Anspruch in der Bau- und Gartenkunst blieb bis heute unerreicht.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Blick in die Ausstellung im kleinen Sitzungssaal.

Stadt- und Regionalmuseum Perleberg führt mit dem Sachbereich Denkmalschutz des Landkreises Prignitz ein Sommerzeltlager durch

(05.06.2024)Gemeinsam mit Archäologen in die Geschichte der Region eintauchen. Das können in diesem Jahr erneut die Teilnehmer des Sommerzeltlagers Schüler zwischen 12 und 16 Jahren sind vom Stadt- und Regionalmuseum und dem Sachbereich Denkmalschutz des Landkreises Prignitz in der Zeit vom 21. bis 27. Juli dazu nach Kletzke eingeladen.

Dort soll in diesem Jahr an der Burg- und Schlossruine gegraben werden. Vor Ort sind zu diesem Zeitpunkt auch Archäologen, ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger sowie Studenten der Martin-Luther-Universität Halle (Saale), die die Grabungen fachlich begleiten.

Torsten Foelsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg, und Gordon Thalmann, Sachbereichsleiter Denkmalschutz beim Landkreis Prignitz, bereiten das diesjährige Sommerzeltlager vor. Es ist nach den erfolgreichen Grabungen in Guhlsdorf und Marienfließ (2022 und 2023) das dritte Sommerzeltlager „Junge Archäologen Prignitz“.

Die Organisatoren sind sich sicher, dass es bei den Grabungen erneut Funde geben werde.

In Kletzke saß einst die Adelsfamilie von Quitzow, die hier im 14. Jahrhundert eine Burg errichtete und im 16. Jahrhundert daraus ein Renaissance-Schloß formte. Auf ihre Spuren begeben sich in diesem Jahr die jungen Archäologen mit ihren erwachsenen „Kollegen“ und den Hallenser Studenten.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Die "Jungen Archäologen Prignitz" sind in diesem Jahr in Kletzke bei Ausgrabungen zu finden. Das Foto entstand im vergangenen Jahr in Marienfließ.

Internationaler Museumstag: Auf den Spuren der Hanse in der Rolandstadt Perleberg

(23.05.2024)Auf dem Großen Markt vor dem Roland haben sich am Sonntagvormittag rund 30 Neugierige eingefunden. Sie wollen sich mit Karin Gram auf die Spuren der einstigen Hansestadt Perleberg begeben. Mit dieser Führung unter dem Motto „Perleberg und die Hanse“ wird der Internationale Museumstag eröffnet.

Museumsleiterin Anja Pöpplau ist zur Begrüßung der Gäste auf den Großen Markt gekommen. Sie erinnert an das Mittelalter, als die Rolandstadt zur Hanse gehörte. Dann übergibt sie an Karin Gram, aber nicht ohne die Besucher noch anschließend ins Stadt- und Regionalmuseum einzuladen: „Dort haben die Ehrenamtler das Museum für Sie herausgeputzt, warten interessante Vorträge auf Sie.“

Karin Gram ist begeistert vom großen Interesse am Pfingstsonntag, sich einer Stadtführung anzuschließen. Sie macht zunächst einen Ausflug in die Entstehungsgeschichte der Prignitz und deren Hauptstadt Perleberg. „Die erste Schreibweise war Perlebergk“, erklärt Karin Gram. Am 29. Oktober 1239 bekam Perleberg das Stadtrecht verliehen. Damit verbunden war auch das Marktrecht.

Mit der Entstehung der Stadt entwickelte sich auch der Handel. Aus Perleberg wurden Stoffe, Tuche und Getreideprodukte nach Hamburg, Rostock, Wismar und in andere Städte verkauft.

Und immer wieder Holz. „Holz spielte stets eine wichtige Rolle“, weiß die Stadtführerin. „Perleberg hatte das Weiße Gold. Und damit ist nicht Salz gemeint, sondern Eichenholz. Das war eine Kostbarkeit schlechthin.“ Das Eichenholz der Prignitz war für den Schiffbau nötig. Und so war damals „Perleberger Eichenholz auf allen Weltmeeren zu finden“.

Eine Quelle von 1359 lässt Perleberg erstmals als Mitglied der „dudischen Hense“ zuordnen. Der mächtige Verbund der Fernkaufleute gründete sich 1358 für einen Boykott gegen Flandern. Perleberg war eine reiche Stadt geworden, dazu hatte nicht zuletzt die günstige verkehrsgeographische Lage an der Stepenitz beigetragen.

Für die Bewahrung des eigenen Seelenheils teilten die Kaufleute ihren Gewinn mit Bürgern, die in finanzielle Bedrängnis geraten sind. Sie gründeten Stiftungen, die ebenfalls die Bildung in den Städten förderten.

Im Mittelalter war Perleberg die reichste Stadt der Prignitz und erlangte auch unter den Städten der Mark große Bedeutung als Zentrum politischen und wirtschaftlichen Geschehens der Region.

Deutlich wird das auch am Ensemble der Häuser auf dem Marktplatz. Mächtigen Geschäftsmännern, die Einfluss auf die politischen Geschicke der Stadt ausübten, war es vorbehalten, hier ihre repräsentativen Wohn- und Amtsstuben aus Backstein mit dem Giebel zum Platz zu errichten.

Und auch der Backstein kam aus Perleberg. Die Stadtziegelei wurde 1477 erstmals im Roten Buch schriftlich überliefert. Es kann davon ausgegangen werden, dass bereits im 12. Jahrhundert Ziegel vor Ort hergestellt wurden. Die mit Backstein errichteten Kirchen St. Jacobi und St. Nikolai werden urkundlich im Jahre 1294 erwähnt. Sie gehören neben der Stadtmauer zu den ältesten Backsteinbauten der Stadt. „Das Haus, in dem sich heute das Roland Café befindet, wurde auf den Grundmauern eines zuvor abgebrochenen mittelalterlichen Steinhauses errichtet.“, so die Stadtführerin.

Und Perleberg erhielt noch ein Privileg. Das Privileg, einen Roland aufzustellen. Der Roland findet sich erstmal in den Ratsprotokollen der Stadt Perleberg aus dem Jahre 1498. Er war vermutlich aus Holz und nicht identisch mit dem heutigen, aus Sandstein gefertigtem Standbild, das die Jahreszahl 1546 trägt.

Er stand noch einen Meter mehr in Richtung Straße und musste aufgrund des zunehmenden Verkehrs 1953 versetzt werden. Ein Schüler habe damals in einem Aufsatz dazu geschrieben: „Der Roland ist verrückt geworden!“

Der Roland war das Symbol der Unabhängigkeit vom Landesherrn und für die Blutgerichtsbarkeit. „Das bedeutete, das Todesurteile, die hier verhängt wurden auch von der Stadt vollstreckt werden konnten“, sagt Karin Gram. Außerdem verkörpert das Standbild die Markt-, Stapel,- und Handelsrechte der Stadt.

Karin Gram erzählt bei der Führung noch viel über die Stadtentwicklung, den Bau des neuen Rathauses bis hin zum Schlossbau (das Wallgebäude).

Doch mit der Hanse war es nach 88 Jahren vorbei, Perleberg musste austreten, denn die Verluste haben den Gewinn überstiegen. „Zu viele Seeräuber und Raubritter waren unterwegs“, begründet die Stadtführerin diese Entwicklung.

Leider können nicht mehr alle Orte besichtigt werden, denn ein Unwetter mit Starkregen zwingt die Stadtführung im Torbogen des einstigen Schlosses zu beenden.

Rund 95 Besucher nutzen die Angebote zum Internationalen Museumstag

Einige der Teilnehmer besuchen anschließend noch das Stadt- und Regionalmuseum. Hier erwarten Museumsleiterin Anja Pöpplau, ihr Team sowie die Ehrenamtler die Besucher. Sie haben einiges vorbereitet.

Anja Pöpplau berichtet über die aktuellen Forschungen zum letzten erhaltenen, im Museum befindlichen Wandputzfragment aus der Grabkammer des „Königsgrabes“ Seddin. Landkreismitarbeiter Michael Kreutzer nutzt die Gelegenheit, die neusten Veranstaltungen rund um die „Zeitschätze Prignitz – die Zentralen Archäologischen Orte“ vorzustellen.

Seine Forschungsergebnisse über den in Perleberg geborenen James Broh stellt der Heimathistoriker Karl-Heinz Kaiser vor. Renate Gronewegen gewährt interessierten Besuchern Einblicke in die museumspädagogische Arbeit.

In der obersten Etage warten dann noch Roberto Bölter und Holger Pleß auf die Gäste. Sie haben eine Präsentation von kuriosen Geräten und Handwerkszeugen aus den Zeiten der Großeltern aufgebaut, laden zum Miträtseln ein.

Museumsleiterin Anja Pöpplau freut sich, dass sich trotz des Unwetters doch 95 Perleberger und ihre Gäste im Stadt- und Regionalmuseum und bei der Stadtführung eingefunden haben, um sich am Internationalen Museumstag im Museum umzusehen, um ihr Wissen über die Geschichte der Prignitz zu vertiefen.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Am Perleberger Roland begann die Stadtführung, begaben sich die Teilnehmer auf die Spuren der Hanse.

Bauherrengemeinschaft spendet 500 Euro für die Museumsarbeit

(03.05.2024)„Das Museum hier in Perleberg begleitet mich seit meiner Kindheit. Als Schulkind war ich oft hier, zusammen mit meinen Kindern und aktuell gehe ich zu den Sonderausstellungen. Angesichts der jetzigen Museumsleitung bin ich froh und erfreut, dass sich das Museum weiterentwickelt und viele interessierte und neugierige Menschen hoffentlich in seinen Bann ziehen wird. Alles Gute weiterhin!“ Mit diesen Worten trägt sich Frank Rüdiger-Gottschalk ins Gästebuch des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg ein. Auch stellvertretend für Uwe Kirbach.

Gemeinsam betreiben sie eine GbR, die unter dem Namen Facility-Management bekannt ist. Für das Perleberger Museum spendeten sie jetzt 500 Euro. Frank Rüdiger-Gottschalk, der am Donnerstag ins Museum gekommen ist, schwärmt immer wieder von dieser Einrichtung, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Er erinnert sich noch genau, wie es früher ausgesehen hat. So habe es auf dem Dachboden Handwerkerwohnungen gegeben, die ihn ebenso faszinierten wie das geheime Schloss am großen Schrank, der heute im Foyer steht.

Die beiden Unternehmer haben in der Vergangenheit auch verfolgt, wie berühmte Perleberger hier eine Würdigung erhalten. So sind inzwischen verschiedene persönliche Gegenstände von Lotte Lehmann hier zu sehen. „Damit wird aus der berühmten Opernsängerin der Mensch Lotte Lehmann“, so Gottschalk.

Bürgermeister Axel Schmidt und Museumsleiterin Anja Pöpplau bedanken sich bei Frank Rüdiger-Gottschalk und Uwe Kirbach. Für sie ist es Anerkennung und Würdigung für das Museum und die Arbeit, die hier geleistet wird. „Hier wird nicht nur Geschichte ausgestellt“, so der Bürgermeister. Damit verweist er auf die zahlreichen Veranstaltungen sowie die Arbeiten, die hinter den Kulissen ablaufen, wie beispielsweise die Digitalisierung des Bestandes.

Anja Pöpplau führt den Gast ins Archiv, wo er sich die erst kürzlich erworbenen Briefe Lotte Lehmanns ansehen konnte. Außerdem konnte er ein paar Stücke aus der Fossiliensammlung Wilhelm Ratigs in die Hand nehmen. Zum Erstaunen Anja Pöpplaus erkannte er den Backenzahn des Mammuts ebenso wie den Megalodon und den Ammoniten.

Am Ende seines Besuches im Stadt- und Regionalmuseums war es ihm wichtig, noch einmal zu unterstreichen, dass es wichtig ist, die Museumsarbeit zu unterstützen.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | m Beisein von Museumsleiterin Anja Pöpplau schreibt sich Frank Rüdiger-Gottschalk ins Gästebuch des Museums ein.

Der Zukunftstag in der Perleberger Stadtverwaltung: Einblicke in die Vielfalt des Berufsalltags

(26.04.2024)Zum 22. Mal fand am Donnerstag, 25. April, der Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg statt. Insgesamt 53 Plätze hatte die Rolandstadt Perleberg zur Verfügung gestellt. Am Ende sind 44 Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7 in der Verwaltung, in den Kitas und Horten, im Freizeitzentrum EFFI, im Stadt- und Regionalmuseum, in der Stadtbibliothek BONA, der Stadtinformation, im Bereich Grünanlagen des Betriebshofes sowie bei der Feuerwehr im Einsatz, machten sich vor Ort ein Bild über die Vielfalt der Arbeit in einer Stadtverwaltung und den dazugehörigen Einrichtungen.

Bürgermeister Axel Schmidt begrüßt die vier Jungen und Mädchen, die sich für die Verwaltung angemeldet hatten. Diese kommen von der Oberschule Glöwen, von der Oberschule Wittenberge und vom Wittenberger Marie-Curie-Gymnasium. Während die beiden Jungen sich aus eigenem Interesse für die Verwaltung angemeldet hatten, waren es bei den Mädchen eher die Eltern, die dazu geraten hatten.

Regine Tausendfreund, Mitarbeiterin im Sachgebiet Personal, begrüßt die Schülerinnen und Schüler. Im Gespräch mit Bürgermeister Axel Schmidt erfahren sie, dass die Stadtverwaltung selbst nur Verwaltungsfachangestellte sowie alle drei Jahre einen Forstwirt ausbildet. Dennoch gebe es verschiedene Jobs in anderen Bereichen.

Er informiert auch darüber, dass es keinen Studiengang in der Verwaltung der Stadt gibt.

Die Teilnehmer erfahren, dass bei der Rolandstadt Perleberg rund 196 Mitarbeiter beschäftigt sind. „108 sind in der Verwaltung tätig, 60 sind Erzieherinnen und Erzieher“, so der Bürgermeister. Außerdem seien 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtbetriebshof beschäftigt.

Die Schüler wollen wissen, welche kritische Themen es im Rathaus gebe. „Das ist das Thema Geld“, sagt Axel Schmidt. „Vieles muss saniert werden. Auch das Rathaus.“ Das habe einen Sanierungsstand von 1989. Um große Projekte, wie aktuell die Sanierung des Hauses Großer Markt 10 und den Neubau der Feuerwache realisieren zu können, sei die Stadt auf Fördermittel angewiesen. Denn die Sanierung dieser Gebäude würde sechs Millionen (Großer Markt 10) bzw. 12 Millionen Euro (Feuerwache) kosten.

Nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister erhalten die vier Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Verwaltung, welche Aufgaben in den einzelnen Ämtern erledigt werden. Auch erhalten sie Informationen zur Ausbildung.

Konzept für eine Veranstaltung der Stadtbibliothek BONA erarbeitet

In der Stadtbibliothek BONA begrüßt Bibliotheksleiterin Susann Fritz vier Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7, 8 und 10 des Gottfried-Arnold-Gymnasiums. Sie zeigt ihnen die Bibliothek, stellt das Haus, das Konzept der Bibliothek und mögliche Berufsbilder vor.

Dann bekommen sie eine praktische Aufgabe. „Ihr habt ein Budget von 1.000 Euro für eine Veranstaltung in der Bibliothek. Was wollt ihr machen, welchen Künstler einladen?“, beschreibt Susann Fritz die Aufgabe. „Bedenkt, dass alle Kosten aus diesem Budget bestritten werden müssen: zum Beispiel 50 Euro Miete für die Aula bzw. Gelder für Übernachtungen im Hotel.“

Die Jugendlichen bekommen Laptops und los geht’s. Am Ende zeigt sich die Bibliotheksleiterin erstaunt. Ihre Teilnehmer haben 1.000 Euro eingespart, denn sie haben sich für eine Lesung von Schülern für Schüler entschieden. Schüler ihres Alters – zwischen 12 und 16 Jahren – sollen ihren Altersgefährten Literatur vorlesen, die ihre Großeltern in der DDR im Unterricht lesen mussten. Dabei reicht die Palette von Goethes „Faust“ bis zu „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz.

Arbeiten in der Geschichte der Rolandstadt

Vielfältig und interessant ist auch die Arbeit im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg. Ausstellungsstücke von der Ur- und Frühgeschichte bis zur Gegenwart sind hier zu finden. Museumsleiterin Anja Pöpplau hat ebenfalls vier Schülerinnen und Schüler, die sich Einblicke in den Alltag der Museumsmitarbeiter verschaffen. Sie erfahren, welche Tätigkeiten hier durchgeführt werden. Da werden die Besucher am Empfang begrüßt, wo auch der Eintritt kassiert wird. Die Sammlungen müssen gepflegt werden, ebenso Bibliothek und Archiv. Sie erfahren aber auch, wie wichtig inzwischen die Digitalisierung und Medienbearbeitung geworden sind.

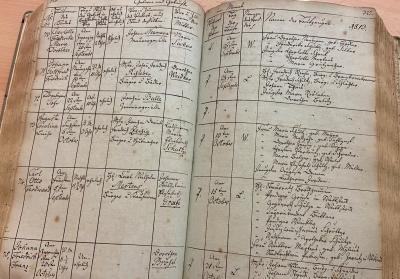

Die beiden Jungs interessieren sich für Geschichte. Enno kennt sich ganz genau bei Fossilien aus, ist begeistert, als Anja Pöpplau ihnen Einblicke in die Fossiliensammlung gewährt. Im Archiv sehen sie sehr alte Bücher, die restauriert werden müssen, um sie für die Forschung und Ausstellung nutzen zu können.

Die Museumsleiterin stellt ihnen verschiedene Aufgaben. Da gilt es die Inventarkarteikarte eines Ausstellungstückes zu finden, gilt es Arbeitsplätze zu beschreiben und als Besucherführung ihr Lieblingsausstellungsstück zu beschreiben.

Es macht ihnen Spaß und es ist interessant. Doch ob es ein Beruf für sie wäre, wissen die vier noch nicht.

In Feuerwehrkleidung im Einsatz

Gerätewart Mario Lent begrüßt mit seinem Kollegen Jan Geisler Schüler aus den Oberschulen, des Wittenberger Gymnasiums und der Schule an der Stepenitz. Sie erleben ihren Zukunftstag in Feuerwehrausrüstung. Sie lernen die Feuerwache und die Fahrzeuge kennen. Auch erfahren sie, welches Fahrzeug bei welchem Einsatz zu nutzen ist. Nach einer Rundfahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug, gibt es praktische Feuerlöschübungen auf dem Außengelände der Wache.

Im Feuerwehrtechnischen Zentrum wird ein richtiger Einsatz simuliert.

Mario Lent und Jan Geisler freuen sich über das Interesse der Schülerinnen und Schüler. Zwei von ihnen haben bereits Kenntnisse, machen bei der Jugendfeuerwehr mit. „Einer will jetzt eintreten“, sagt Mario Lent.

Dejan von der Wittenberger Oberschule interessiert die Feuerwehr. „Ich wollte sehen, welcher Fahrzeuge es gibt, und wie sich hier auf Einsätze vorbereitet wird“, sagt er. Vielleicht wäre Feuerwehrmann ja auch mal ein Beruf für ihn, denkt er laut nach.

„Uns ist wichtig, dass die Jungen und Mädchen Einblicke in die Vielfalt der Berufe bekommen, sich beginnen zu orientieren“, sagt Regine Tausendfreund. „Vielleicht können wir den einen oder anderen Teilnehmer dann später bei einem Praktikum begrüßen und dann als Auszubildenden.“

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Bürgermeister Axel Schmidt begrüßt Teilnehmer des Zukunftstages im Rathaus.

Fielmann Group AG kauft Ulanen-Lanze und Tagebuch der Marie Niese für das Stadt- und Regionalmuseum an

(19.04.2024)Zur Eröffnung der aktuellen Sonderausstellung „Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonsstadt von 1772 bis 1945“ war die Ulanen-Lanze aus dem Jahr 1872 noch nicht zu sehen. Doch jetzt hängt diese 3,25 Meter lange Lanze über dem Gemälde „Attacke der 11. Ulanen 1870“, lenkt den Blick nun auf sich in Richtung der Decke des Ausstellungssaales.

Seit Januar ist sie Bestandteil der genannten Sonderausstellung und auch Eigentum des Perleberger Stadt- und Regionalmuseums. Das ist dem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums Holger Pleß zu verdanken sowie der Fielmann Group AG, die mit ihrem Museumsfonds diese ankaufte.

„Holger Pleß hat diese im Januar im Onlinekatalog des Militär-Antiquitätengeschäftes von Helmut Weitze in Hamburg entdeckt“, so Torsten Foelsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadt- und Regionalmuseums und Kurator der Sonderausstellung. „Wir waren schon etwas verzweifelt, denn die Lanze war nicht so preiswert, wie eines der Artillerie-Schulterstücke, dass das Museum für 50 Euro vor einigen Monaten kaufen konnte.“

Denn die 3,25 Meter lange Ulanen-Lanze mit erhaltener schwarz-weißen Lanzenflagge (für Preußen) hat einen direkten Bezug zur Rolandstadt: Dieser konnte dank der auf den Schaft montierten Messing-Banderole mit der Inschrift „Das Officierscorps Schleswig Holsteinschen Ulanen-Regiments No 15 in cammeradschaftlichem Andenken seinem Rittmeister Brix 1866-1872“ identifiziert werden.

Die Ulanen-Lanze war ein Abschiedsgeschenk der Kameraden des Schleswig-Holsteinschen Ulanen-Regiments Nr. 15 an den Chef der 1. Eskadron Rittmeister Richard Brix (1831-1895) im Jahre 1872. Rittmeister Brix war von 1866 bis 1872 Chef der 1. Eskadron des 1866 aufgestellten Schleswig-Holsteinschen Ulanen-Regiments Nr. 15, das bis zum März 1871 in Perleberg, Kyritz und Wusterhausen in Garnison lag und noch vom Kriegsschauplatz in seine neue Garnisonstadt Straßburg verlegt wurde.

Torsten Foelsch nahm Kontakt zur Fielmann Group AG auf. Es gelang ihm Dr. Constanze Köster, die hier für die Museumsförderung verantwortlich zeichnet, für den Ankauf zu begeistern. Das sei bei Militaria nicht immer einfach, weiß Foelsch.

„Ich habe mich dann auch dafür eingesetzt“, sagt Dr. Constanze Köster. „Es ist toll, dass sie gleich nach dem Kauf in die Sonderausstellung gekommen ist und hier jetzt gezeigt wird.“

Bürgermeister Axel Schmidt freue sich, dass somit ein weiteres Stück Perleberger Geschichte in die Rolandstadt zurückgekehrt sei. „Ich habe bisher noch keinen Perleberger gefunden, der kein Interesse an den Kaiserlichen Kasernen und deren Geschichte hat. Deshalb brauchen wir diese Sachen und müssen sie im Museum ausstellen.“

Torsten Foelsch weiß, dass viele Dinge aus der Militärgeschichte Perlebergs gleich nach dem Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden. Auch in Zeiten der DDR haben sich die Verantwortlichen von derartigen Stücken trennen müssen.

Doch die Lanze soll nach der Sonderausstellung nicht auf unbestimmte Zeit im Depot verschwinden. „Wir wollen die Dauerausstellung leicht umgestalten“, sagt Museumsleiterin Anja Pöpplau. „Dort soll sie dann einen festen Platz erhalten.“ Eine Aussage, die Dr. Köster sehr freut.

Auch den zweiten Ankauf, das Tagebuch der Marie Niese aus Perleberg, tätigte die Fielmann Group AG für das Museum. Entdeckt wurde es im ZVAB (Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher), einem Online-Antiquariat.

Das Tagebuch stammt aus dem Besitz von Marie Niese, einer Tochter des Perleberger Superintendenten Ewald Niese. Die Einträge beziehen sich vor allem auf das erste Kriegsjahr 1914 in Perleberg und liefern Stimmungsbilder aus ganz persönlicher Wahrnehmung.

Es war ein Konfirmationsgeschenk der Kaufmannsfrau Rose Abt aus dem Jahr 1908. Doch mit ihren Einträgen begann Marie Niese erst 1914. Nach zwei Gedichten schreibt Marie über die Kriegsbegeisterung der Perleberger. Allerdings beschreibt sie auch ihre Traurigkeit, dass unter denen, die in den Krieg gezogen sind, auch einer war, „dem mein Herz einmal ganz gehörte“.

Doch schnell weicht die Begeisterung der Realität. In ihrem Tagebuch schreibt sie jetzt von den 39ern, die „kolossal gelitten“ haben, von Gefallenen und Verwundeten. Und nachdem ein Cousin von ihr vor Paris fiel, schreibt sie. „Wie entsetzlich viel Opfer fordert der Krieg!“

Nur 17 Seiten sind gefüllt, dennoch erzählen sie ein Stück Perleberger Stadtgeschichte wieder. Eventuell findet das Tagebuch der Marie Niese seinen Platz auch in der umzugestaltenden garnisongeschichtlichen Abteilung des Museums.

Bürgermeister Axel Schmidt bedankt sich bei Dr. Constanze Köster und der Fielmann Group AG für diese wiederholt unkomplizierte Unterstützung. „Derartige außergewöhnliche Anschaffungen übersteigen das Budget eines kleinen Stadtmuseums“, sagt er. Mit den Worten „Gern wieder!“ hofft er auf weitere Unterstützung der Museumsförderung Fielmanns. „Das ist unser Ansinnen in unserer Museumsförderung“, so Dr. Köster. „Ich brauche nur eine Idee, dann kann ich kurzfristig reagieren.“

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Bürgermeister Axel Schmidt blättert im historischen Tagebuch der Marie Niese aus Perleberg

Rolandstadt Perleberg hat noch freie Plätze für den Zukunftstag 2024 bei der Feuerwehr

(16.04.2024)Insgesamt 53 Plätze stellt die Rolandstadt Perleberg für den Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 25. April zur Verfügung. 46 Plätze sind bereits besetzt. Sieben Plätze bei der Feuerwehr stehen dort noch zur Verfügung. Wer sich also ein Bild über Berufsmöglichkeiten bei der Feuerwehr machen möchte, der hat noch bis zum 21. April die Möglichkeit zur Anmeldung.

Diese erfolgt auf der zentralen Webseite https://zukunftstagbrandenburg.de/registrierung/schuelerinnen-und-schueler/.

Die Rolandstadt nimmt auch in diesem Jahr am Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg am 25. April teil. Dabei gewährt sie den Jugendlichen ab der 7. Klasse praktische Einblicke in die Berufswelt.

Neben der Feuerwehr werden Schüler in der Verwaltung, in den Kitas und Horten, im Freizeitzentrum EFFI, im Museum, im Archiv, in der BONA Stadtbibliothek, der Stadtinformation sowie im Bereich Grünanlagen des Stadtbetriebshofes sein, sich hier umsehen und agieren.

Foto: Logo: Zukunftstag 2024

Knabenbild des einstigen Perleberger Bürgermeisters Johann Bernhard Stappenbeck zurück in der Rolandstadt

(11.04.2024)Die Nachfahren des von 1809 bis 1821 in Perleberg amtierenden Bürgermeisters Johann Bernhard Stappenbeck konnte Museumsleiterin Anja Pöpplau kürzlich im Stadt- und Regionalmuseum begrüßen. Christian, Michael und Ulrich Stappenbeck, die heute in Berlin und Friedrichsstadt leben, sind aus einem besonderen Grund in die Rolandstadt gekommen: Sie überreichten dem Museum das im Familienbesitz befindliche Ölgemälde „Knabenbild“ ihres Ur-Ur-Ur-Großvaters aus dem Jahre 1771 als Dauerleihgabe.

„Der Kontakt zu uns entstand auf Initiative Ulrich Stappenbecks, der eine umfangreiche Familienforschung betreibt und diese dankenswerterweise mit dem Museum teilt“, berichtet Anja Pöpplau. „Das Bild zeigt Johann Bernhard Stappenbeck als Knaben in einer Kinderuniform, die die roten Uniformen des Husarenregiments zum Vorbild hat.“

„Die Uniform – ein Modetrend der damaligen Zeit – stand ihm so gut, dass laut den erhaltenen Unterlagen aus unserem Familienbesitz, eine ,Tante Clermont‘ einen Maler mit der Anfertigung des Bildes beauftragt hat. Den Vornamen der Tante und den Namen des Künstlers kennen wir leider nicht“, ergänzt Ulrich Stappenbeck.

Neue Erinnerungskarte Johann Bernhard Stappenbeck gewidmet

Der Besuch der Stappenbeck-Nachfahren hatte einen weiteren Grund. Denn das Stadt- und Regionalmuseum und der Familienforscher Ulrich Stappenbeck haben gemeinsam eine neue Erinnerungspostkarte herausgegeben.

Nach dem Besuch der „Großen Schule“ in Perleberg, war er Zögling des Joachimsthalschen Gymnasiums zu Berlin, studierte Rechtswissenschaften an der Universität zu Halle/Saale und kehrte 1785 nach Perleberg zurück. 1800 fand seine Hochzeit mit der Perlebergerin Friederike Elisabeth Pfützenreuter statt. Er amtierte als Ratsherr und Stadtsekretär. Von 1809 bis 1821 übernahm er das Amt des Bürgermeisters. Kurz zuvor ereignete sich die Einführung der neuen preußischen Städteordnung und 1809 der bis heute rätselhafte Kriminalfall des damaligen englischen Gesandten am Wiener Hofe Lord Bathurst. Der Bürgermeister entfaltete eine rührige und umsichtige Tätigkeit in der Nachforschung nach dem Verbleib des Diplomaten. 1821 lehnte er die Wiederwahl zum Bürgermeister ab und bekleidete das Amt eines Ritterschaft-Syndicus. Stappenbeck starb 1832. In Überlieferungen ist er als charaktervolle Persönlichkeit geschildert worden mit Ähnlichkeit zu Friedrich Schleiermacher.

Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg betrieb weitere Nachforschungen: „Nach unseren Katasterunterlagen von 1801 / 1806 hatte der Stadt-Sekretär Stappenbeck sein Haus am Kirchplatz Nr. 5. Vielleicht finden wir mithilfe weiterer Recherchen den vollständigen Namen der Tante oder des Malers heraus“, hofft der wissenschaftliche Mitarbeiter Torsten Foelsch. Bevor das Gemälde das Museumsfoyer zieren wird, wird es von der Restauratorin Corinna Streitz begutachtet. Bis dahin ist es auf der neuen Erinnerungspostkarte zu bewundern, die ab sofort im Stadt- und Regionalmuseum, Mönchort 7-11, und in der Stadtinformation, Großer Markt 12, kostenfrei erhältlich ist.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Die Michael, Christian und Ulrich Stappenbeck (v.l.n.r.) mit dem Gemälde ihres Ur-Ur-Ur-Großvaters.

Vortragsreihe des Stadt- und Regionalmuseums: Großes Interesse an der „Halle des Königs?“

(20.03.2024)Das Königsgrab von Seddin und die Ausgrabungen im direkten Umfeld haben ihre Faszination bis heute nicht verloren. So kamen 156 Besucher am Montagabend zum Vortrag von Prof. Dr. Franz Schopper, Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums (BLDAM), und Dr. Immo Heske, Kustos der Lehrsammlung des Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität Göttingen, in die Aula des Gottfried-Arnold-Gymnasiums.

Seit der Entdeckung des „Königsgrabes“ im Jahr 1899 war dieses immer wieder ein beliebter Gegenstand in der Forschung für Experten und Laien. Prof. Dr. Franz Schopper und Dr. Immo Heske beschäftigen sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit Grabungen im Umfeld des Königsgrabes. Seit Februar des vergangenen Jahres läuft das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt unter dem Namen „Siedlungsumfeld Seddin“ (SiSe).

Gleich im März 2023 entdeckten Dr. Heske und sein Team einen ganz besonderen Hausgrundriss. „Es war unser Glück“, erzählte er den Besuchern, „dass wir statt der vorgesehenen zehn Meter auf einer Breite von zwölf Metern graben konnten. Sonst hätte es diese Entdeckung nicht gegeben.“ Und so habe sich einmal mehr die Besiedlung am Königsgrab von Seddin bestätigt, die bisher nur durch Feuer- und Steingruben nachgewiesen werden konnte.

Heske beschrieb dem Publikum, wie sie, 250 Meter vom Königsgrab entfernt, auf die Halle des Königs gestoßen sind. Zunächst hätten sie Pfosten entdeckt, „Unmengen an Pfosten“, sagt er. Es folgten Steine, die ebenfalls zum Bau dieses Hauses, das auf einer Grundfläche von 30,5 x 9,8 Metern stand, diente.

Für die Archäologen war klar, das war kein normales Haus. Knapp 300 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss wären ein Beleg dafür, dass hier ein mächtiger Herrscher gelebt haben könnte und dass das Seddiner „Tal der Könige“ ein bedeutender Treffpunkt gewesen war.

Im Nachgang machten sich die Archäologen Gedanken, wie dieses Wandgräbchenhaus wohl ausgesehen haben könnte. Mit einem 3D-Drucker entstand ein entsprechendes Modell. „Wir haben drei Häuser gedruckt. Es ist der Rekonstruktionsversuch dieser Halle aus der Bronzezeit“, sagte Dr. Immo Heske. Eins wird künftig im Seddin-Raum des Stadt- und Regionalmuseum zu sehen sein. Dies bekam Museumsleiterin Anja Pöpplau von den beiden Vortragenden überreicht.

Das Königsgrab, vor allem die Siedlung in unmittelbarer Nähe des Grabes, wird auch weiterhin die Forscher beschäftigen. Ab 20. September wird hier für fünf Wochen wieder gegraben. Eine kleine Schau-Grabung wird es zur König-Hinz-Performance am 8. Juni geben.

Dr. Immo Heske nutzte den Vortragsabend abschließend dazu, um sich bei allen Unterstützern zu bedanken. „Wenn wir hier vor Ort nicht die Unterstützung und das Verständnis hätten, wäre das alles nicht möglich“, sagte er. So erfuhren die Zuhörer unter anderem, dass die Agrar GmbH Seddin gewisse Flächen nicht pflügt, um Grabungsflächen und mögliche Fundorte nicht zu zerstören.

Anja Pöpplau und das Gros der Besucher hoffen, dass es noch weitere interessante Vorträge gemeinsam mit den Zeitschätzen der Prignitz – Zentrale Archäologische Orte (ZAO) zu den Grabungen und weiteren archäologischen Themen geben wird.

Der Vortrag am Montagabend wird als publikumsstärkster in die 119-jährige Museumsgeschichte eingehen. „Wir werden wohl beim nächsten Mal in die andere Aula wechseln müssen“, freute sich Bürgermeister Axel Schmidt über das große Interesse. Er und die Museumsleiterin bedankten sich bei den beiden Vortragenden mit jeweils einer gerahmten Bildcollage, welche die vielfältigen Aktivitäten und Kooperationen rund um das „Seddiner Königsgrab“ veranschaulicht.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Museumsleiterin Anja Pöpplau bekommt von Prof. Dr. Franz Schopper (links) und Dr. Immo Heske ein 3D-Druck des Rekonstruktionsversuches der entdeckten Halle für das Stadt- und Regionalmuseum überreicht.

Seltener Regimentsteller der III. Abteilung des Artillerie-Regiments 116 als Leihgabe in der Sonderausstellung des Museums

(12.03.2024)Museumsleiterin Anja Pöpplau kann es noch gar nicht fassen, dass die aktuelle Sonderausstellung „Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonsstadt von 1772 bis 1945“ um ein Ausstellungsstück reicher ist. Seit ein paar Tagen ist nun hier ein Regimentsteller aus der Meißner Porzellan-Manufaktur aus dem Jahr 1944 zu sehen. Ein Perleberger Privatsammler, der nicht namentlich genannt werden möchte, hat diesen dem Museum als Leihgabe für die Sonderausstellung zur Verfügung gestellt.

„Ich habe das Banner, das auf diese Ausstellung hinweist auf dem Schuhmarkt entdeckt“, erzählt er der Museumsleiterin bei der Übergabe des Tellers. „Zum Thema Garnisonsstadt, da habe ich doch was, dachte ich mir.“ Und er nahm Kontakt zum Stadt- und Regionalmuseum auf.

Der Perleberger Sammler hat den Teller von Horst Großmann, einem ehemaligen Perleberger, der zuletzt in Bochum lebte, 2012 geschenkt bekommen. Und Großmann hat dessen Geschichte erforscht, hat sich beim Archiv der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH sachkundig gemacht. „Der in Ihrem Besitz befindliche Wandteller rechnet zu den sogenannten ,Regimentsschalen‘ oder ,Regimentstellern‘, die nach Waffengattung gegliedert werden können. Der Teller bzw. die Schale für das Artillerie-Regiment 116 mit der bildlichen Darstellung des Rolands von Perleberg wurde im Juli 1944 gefertigt. [….] Die Menge der gefertigten Schalen mit diesem Dekor war 50 Stück, und es kostete ein Exemplar 17 Reichsmark“, wurde ihm 1996 von dort mitgeteilt.

Hort Großmann selbst hat diesen Regimentsteller auf einem Flohmarkt in Dortmund kurz vor Weihnachten 1995 entdeckt. Er selbst beschreibt die damalige Situation später so: „Als ich von Stand zu Stand ging, stockte plötzlich mein Schritt, und ich bat eine Verkäuferin, mir einen bestimmten Schmuckteller aus der Vitrine zu zeigen, mit einem Roland-Standbild auf der Vorderseite. Nein, man könne mir leider nicht sagen, aus welcher Stadt der Teller käme. - ,Nun, das ist der Perleberger Roland, von 1546‘, sagte ich. – Erstaunen! Woher ich das so genau wüsste. ,Ja, Perleberg ist meine Heimatstadt, da bin ich geboren.‘ Ich erkundigte mich nach dem Preis des Tellers, für mich entschieden zu hoch. Aha, auf der Rückseite entdeckte ich die gekreuzten Schwerter der Meißner Porzellan-Manufaktur, da ist alles etwas teurer. Da musste ich passen. Die Verkäuferin stellte den Teller wieder in die Vitrine, und ich ging weiter, von Stand zu Stand.“ Am Ende kam er nochmal zum Stand zurück, handelte mit der Verkäuferin. „Und das gute Stück landete gut verpackt in meiner Tasche.“ Und nachdem er zu Hause angekommen ist und den teuren Kauf seiner Frau beichtete, fasste er den Tag so zusammen: „Da fährt ein gebürtiger Perleberger, der in Bochum wohnt, nach Dortmund, wo er an einem Hamburger Stand einen in Meißen gefertigten Teller kauft, der ein Motiv aus der Heimatstadt Perleberg hat!“

Großmann, der 2017 verstarb, hat immer wieder um die Geschichte des Tellers geforscht, hatte damals auch im Perleberger Museum nachgefragt. „Ein Regimentsangehöriger soll gelieferte Teller in Putlitz gelagert haben. Dort sollen sie 1945 durch sowjetische Soldaten fast ausnahmslos zerstört worden sein. Somit dürfte der von mir erworbene Teller einer von wenigen erhaltenen sein, wie man mir aus dem Heimatmuseum Perleberg mitteilte.“

Doch mindestens einen Teller gibt es noch heute. Dieser ist noch bis September, in der Sonderausstellung „Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonsstadt von 1772 bis 1945“ zu sehen.

In seinen Aufzeichnungen hat Horst Großmann auch festgehalten, welche Verbindungen es zwischen der III. Abteilung des Artillerie-Regiments 116 und der Stadt Perleberg gab. Hier ist zu lesen: Die III. Abteilung des Artillerie-Regiments 116 ging aus der II. Abteilung des Artillerie-Regiments 48 hervor, welche am 15. Oktober 1935 in Perleberg aufgestellt wurde und 1939 in Polen zum Einsatz kam. Die 48er kehrten danach kurzzeitig in die Garnison nach Perleberg zurück. Anfang 1940 wurde die II. Abteilung des Artillerie-Regimentes 48 als III. Abteilung des Artillerie-Regiments 116 der 5. Panzerdivision nach Oberschlesien verlegt, hat dann am Frankreich-Feldzug teilgenommen und war danach kurzzeitig wieder in Perleberg kaserniert. Ab September 1940 kam die III. Abteilung über Breslau und Rybnik zum Balkan-Feldzug. Das Regiment war im April 1941 in den griechischen Städten Tripolis und Kalamata. Danach wurde es nach Russland verlegt und war bis Mai 1945 an der Ostfront eingesetzt. Der Einsatz endete mit dem Zusammenbruch.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Regimentsteller der III. Abteilung des Artillerie-Regiments 116

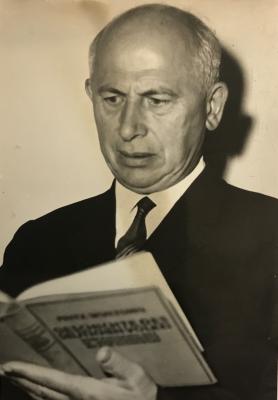

Ralf Czubatynski begibt sich auf Spurensuche seines Großvaters Fritz Martins - Ein Perleberger Tischlermeister im Kontext seiner Zeit

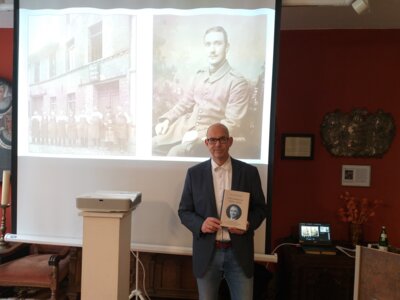

(29.02.2024)Elftklässler des Gottfried-Arnold-Gymnasiums sind ins Stadt- und Regionalmuseum gekommen. Im Mittelpunkt ihres Besuches steht dieses Mal nicht der Besuch einer Ausstellung. Sie sollen an diesem Tag bei einem Vortrag etwas aus der Perleberger Geschichte erfahren. Hauptfigur ist der Perleberger Tischlermeister Fritz Martins (1890-1956). Sein Enkel Ralf Czubatynski hat sich auf Spurensuche begeben und das Leben seines Großvaters in den vier durchlebten politischen Systemen beleuchtet.

Geboren im Kaiserreich zog Fritz Martins mit 25 Jahren mit einem „Hurra!“ auf den Lippen in den Ersten Weltkrieg. „Das ist heute unvorstellbar“, meint Czubatynski zu den Schülern. Wer zöge heute mit solch einem Enthusiasmus in den Krieg. Es folgten die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und die Zeit der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), die dann 1949 zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wurde.

Dass sich Ralf Czubatynski auf Spurensuche seines Großvaters begab, ist letztlich einem Tagebuch zu verdanken. „Es lag unbeachtet im Schrank meiner Eltern“, erzählt er. Vor zehn, zwölf Jahren habe er es gefunden. Fritz Martins hat dieses Tagebuch von 1910 bis 1915 geführt, zu einer Zeit, als er als Tischlergeselle auf Wanderschaft war. „Das Tagebuch war für mich die Initialzündung“, so Czubatynski.

Der gebürtige Perleberger ist heute Lehrer für Deutsch, Geschichte und evangelische Religion am Landesgymnasium für Musik in Wernigerode. Und so will er die jungen Leute neugierig machen, sich vielleicht auch einmal mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen. „Es ist ein Gewinn!“, lässt er die Schüler des Perleberger Gymnasiums wissen.

Dabei sei es weniger das Stöbern in Archiven, sondern das Kennenlernen von Menschen. Ralf Czubatynski selbst hat durch seine Nachforschungen Verwandte in Rumänien und Süddeutschland ausfindig gemacht, von denen er bisher nichts wusste.

Am Beispiel seines Großvaters wurde ihm immer wieder deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, eine Biografie zu schreiben. „Das Schreiben einer Einzelbiografie ist nur über eine Verflechtung mit historischen Darlegungen sowie geschichtlichen Hintergründen und Denkmustern der jeweiligen Zeit sinnführend“, erklärt der Lehrer. Deshalb sieht er zwei wichtige Sätze über dem ganzen Projekt stehen: „Menschen machen Geschichte“ und „Die Geschichte macht den Menschen“. Deshalb sei in seinem Buch letztlich nur ein Drittel biografisches über seinen Großvater zu finden. „Alles andere ist der Kontext der jeweiligen Zeit.“

Wie gelingen persönliche Transformationsprozesse in den verschiedenen politischen Systemen.

„Wir sehen heute nur, dass mein Großvater in der NSDAP war“, so Czubatynski. „Doch wir müssen uns nach dem, Warum?‘ fragen.“ Da habe er viele Antworten in familiären Quellen gefunden.

Fritz Martins war schon frühzeitig, am 1. Mai 1933, Mitglied der NSDAP geworden. Damals ging es ihm darum, dass er alle seine Arbeiter wieder einstellen wollte. Er hatte als ehrenamtlicher Museumspfleger nicht nur die Verantwortung für das Museum sondern ab 1939 auch die Fürsorge für seine Frau und ab 1940 für seine Tochter.

So habe seine Transformation immer in einer Harmonisierung zwischen Kompromissbereitschaft, Verantwortung und Fürsorge stattgefunden, resümierte Ralf Czubatynski

Nach dem Zweiten Weltkrieg durchlief er ein Entnazifizierungsverfahren, war in der DDR so manchen Repressalien als privater Handwerksmeister ausgesetzt.

Für die Schüler war es ein interessanter Vortrag, in dem sie eines für sich mitgenommen haben: Die Menschen sollten immer im Kontext mit ihrer Zeit betrachtet werden.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Ralf Czubatynski mit der Fritz-Martins-Biografie vor Bildern seines Großvaters.

Spendenaktion für Lotte-Lehmann-Briefe an ihrem 136. Geburtstag gestartet

(28.02.2024)Fünf Briefe und eine Postkarte, die Lotte Lehmann in den Jahren 1964 bis 1975 geschrieben hat, befinden sich nun im Eigentum der Rolandstadt Perleberg. Wie Anja Pöpplau, Leiterin des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg, berichtet, hatte sie diese im vergangenen Monat in einem Auktionshaus entdeckt und zunächst reservieren können.

„Danach habe ich mich mit Angelo Raciti und Prof. Dr. Bernhardt von Barsewisch in Verbindung gesetzt“, erzählt sie am Dienstag im Beisein von Bürgermeister Axel Schmidt. Beide sprachen sich für den Erwerb der Briefe aus. „Diese Briefe in Perleberg zu haben, wäre in der Tat fantastisch“, so Angelo Raciti, der künstlerische Leiter der Lotte Lehmann Akademie.

Schnell war die Idee einer Spendenaktion für den Erwerb der Briefe geboren, berichten die drei Akteure weiter. „Nach Rücksprache mit der Stadt habe ich die Briefe dann erworben“, so Anja Pöpplau. Doch für den Etat des Museums ist die Summe von 2.500 Euro zu hoch. Und so sollen das Geld durch verschiedene Spendenaktionen wieder eingeworben werden, so Pöpplau.

Den Auftakt macht Prof. Dr. Bernhard von Barsewisch, der Anja Pöpplau die erste Spende in Höhe von 250 Euro überreicht.

Von Barsewisch werde freundlicherweise noch einen weiteren Beitrag leisten, so die Museumsleiterin. Am 22. April um 19 Uhr wird er einen Vortrag über Lotte Lehmann halten.

Seine Vorfahren, die Brüder Joachim und Konrad zu Putlitz förderten seit 1909 das Talent der damals jungen Lotte Lehmann. Ohne ihre Unterstützung hätte Lotte Lehmann nicht die Bühnen dieser Welt erobert. Der Enkel von Konrad zu Putlitz, Prof. Dr. Bernhard von Barsewisch, hielt die Kontakte zur Sängerin aufrecht und besuchte sie 1972 letztmalig in Santa Barbara, wo sie ihren Lebensabend verbrachte. Bis heute empfängt der Nachfahre der Familie Gans Edlen Herren zu Putlitz jährlich die Teilnehmer der Lotte Lehmann Akademie in seinem Wohnsitz, dem früheren Gutshaus in Groß Pankow und berichtet von den Begegnungen mit der Künstlerin.

Die Briefe überliefern eine freundschaftliche Korrespondenz Lotte Lehmanns mit dem Wiener Rechtsanwalt Anton Odelga. Odelga publizierte zahlreiche Opernaufnahmen und Sängerartikel. Ein Brief enthält ein überaus bekanntes Zitat der berühmten Opernsängerin: „Ich habe noch immer sehr viele Verbindungen mit Wien - es war doch die schoenste Zeit meines Lebens, die ich dort verbracht habe - und es war und ist - meine richtige Heimat. Ich lebe hier in Kalifornien in Zufriedenheit aber was soll man mit 87 Jahren noch vom Leben erwarten? [...]" (1975).

„Wenn dieses Zitat nun verwendet wird, dann steht dahinter, dass das Original, der Brief, im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg zu finden ist“, freut sich Anja Pöpplau.

Bürgermeister Axel Schmidt begrüßt diese spontane Spendenaktion. Sie ist sehr gelungen. „Das Museum braucht Unterstützung, so viel wie es sammelt und sammeln muss, um die Geschichte der Stadt zu erhalten. Und hier gab es nicht nur Worte, es folgten auch Taten“, bedankt er sich bei Prof. Dr. Bernhard von Barsewisch.

Für Museumsleiterin Anja Pöpplau sind die Briefe Grundlage für weitere Recherchen und Nachforschungen. Sie werde sich einmal mehr auf Spurensuche der gebürtigen Perlebergerin begeben. Die Briefe werden natürlich zunächst archiviert, sollen aber nicht im Depot verschwinden. „Ich kann mir vorstellen, dass wir zur Eröffnung des Hauses Großer Markt 10 eine Lotte-Lehmann-Ausstellung vorstellen“, sagt sie. Allgemeines Kopfnicken in der Runde.

Wer die Spendenaktion unterstützen möchte, der kann seine Spenden auf die beiden städtischen Konten DE85 1605 0101 1311 0044 63 (Sparkasse Prignitz) oder DE55 1606 0122 0002 0342 20 (VR-Bank) überweisen. Als Verwendungszweck sollte „Lotte Lehmann“ angegeben werden.

Die Spendenaktion ist nur eine Aktion aus Anlass des 136. Geburtstages von Lotte Lehmann. Traditionell gab es Blumengrüße für die berühmte Sängerin an ihrem Wohnhaus in der Berliner Straße, an der Gedenktafel am Museum sowie an der Büste vor dem Wallgebäude. Hier treffen sich am Mittag Bürgermeister Axel Schmidt, Museumsleiterin Anja Pöpplau, Kulturamtsmitarbeiterin Janine Roder und Prof. Dr. Bernhard von Barsewisch zum Gedenken an die berühmteste Tochter. Lotte Lehmann erblickte in der Pritzwalker Straße 11 als Charlotte Lehmann am 27. Februar 1888 das Licht der Welt. Sie wuchs hier auf und besuchte die Schule für höhere Töchter, beschreibt der Bürgermeister kurz ihre Perleberger Jahre.

Die Lotte Lehmann Akademie hat am 27. Februar um 15 Uhr mit dem Kartenvorverkauf für die diesjährigen Sommerkonzerte begonnen. Karten können jetzt über https://lotte-lehmann-ticketshop.reservix.de/events bzw. bei der Stadtinformation Perleberg, Großer Markt 12, erworben werden.

Der 27. Februar 2024 war ein gelungener Geburtstag für Lotte Lehmann, da sind sich am Ende des Tages alle Beteiligten einig.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Prof. Dr. Bernhard von Barsewisch überreicht die ersten 250 Euro für die Finanzierung des Briefkaufs.

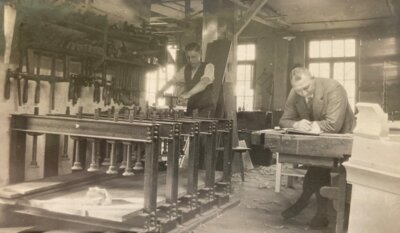

Auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit: Spurensuche zum bewegten Leben des Perleberger Tischlermeisters Fritz Martins im Kontext seiner Zeit

(12.02.2024)Am 26. Februar um 19 Uhr referiert Ralf Czubatynski unter dem Titel „Spurensuche zum bewegten Leben des Perleberger Tischlermeisters Fritz Martins im Kontext seiner Zeit“ im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg. Fritz Martins (1890-1956) engagierte sich in der Nachfolge Wilhelm Ratigs als ehrenamtlicher Museumspfleger. Sein besonderer Verdienst ist die Bewahrung des Perleberger Museumsbestandes in den Kriegsjahren und in den Wirren der Nachkriegszeit um 1945.

Fritz Martins wird 1890 in Perleberg geboren. Er erlebt vier politische Systeme und wird dabei zwangsläufig in den Bann großer Ereignisse gezogen. Er kämpft als „Untertan Wilhelms“ im Ersten Weltkrieg und erlebt als sich etablierender Handwerksmeister die Diskontinuitäten Weimars und die Zerstörung der bunten Vielfalt jener Jahre. Sich passiv mit dem NS-System arrangierend, findet seine tief ausgeprägte Heimatliebe zur Prignitz Wiederklang in der ehrenamtlichen Leitung des Perleberger Museums. Bis zu seinem Tode 1956 bekommt er schließlich auch die Repressionen der DDR-Diktatur zu spüren. Das Buch vermittelt, gestützt auf reichhaltigen Quellenauszügen von und über Fritz Martins, wie sehr ein Leben mit den wichtigen Ereignissen des letzten Jahrhunderts verknüpft ist. Die vielen, teils auch längeren Zitate aus der Fachwissenschaft bieten darüber hinaus aktuelle historische Kontroversen und Bewertungen und regen zum Diskurs an. Der Vortrag vermittelt die Transformationsprozesse, die Fritz Martins zwischen den einzelnen Gesellschaftsformationen erlebte, fragt nach gelingendem Leben und geht auf Hintergründe des Arbeitsprozesses an der Herstellung der Biografie ein.

Ralf Czubatynski, geboren am 1. Mai 1970, Studium für Lehramt an Gymnasien in Magdeburg und Halle für die Fächer Geschichte, Deutsch und Evangelische Religion, seit 2001 Lehrer und Fachschaftsleiter am Landesgymnasium für Musik Sachsen-Anhalt in Wernigerode, verheiratet, eine Tochter.

Der Eintritt kostet für den Abend 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Bitte melden Sie sich für eine bessere Planung vorher unter der Telefonnummer (03876) 781 422 oder per E-Mail unter an.

Foto: Foto: Archiv Familie Czubatynski, Perleberg | Fritz Martins als Meister in seiner Werkstatt St. Nikolaikirchplatz.

Das Stadt- und Regionalmuseum der Rolandstadt Perleberg im Jahr 2024: Eine Geschichte der Prignitz in 100 Objekten

(08.02.2024)Mit der Eröffnung der Sonderausstellung „Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonsstadt von 1772 bis 1945“ am 8. Januar gab es den ersten Höhepunkt für das Stadt- und Regionalmuseum der Rolandstadt Perleberg des Jahres 2024. Bereits in den ersten Wochen stößt der Blick in die Militärgeschichte der Stadt auf reges Interesse.

Ähnlich wie im Fußball heißt es auch bei den Museumsmitarbeitern: „Nach der Ausstellungseröffnung ist vor der Ausstellungseröffnung.“ Denn hinter den Kulissen wird bereits die zweite Sonderausstellung vorbereitet, so Museumsleiterin Anja Pöpplau. Diese steht unter dem Titel „Eine Geschichte der Prignitz in 100 Objekten“.

„Angelehnt haben wir uns dabei an das Buch von Neil MacGregor ,Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten‘“, erzählt Pöpplau. Und so werde es auch zu dieser Ausstellung ein Begleitbuch geben, das parallel erstellt werde.

Die Ausstellungsstücke kommen dabei nicht nur aus den eigenen Sammlungen, sondern auch aus denen der Prignitzer Museen, aus Archiven und privaten Sammlungen. „Wir bereiten gerade den Aufruf vor“, so die Museumsleiterin. Sie ist schon jetzt sehr gespannt darauf, welche Geschichten der Prignitz erzählt werden. Die Zeitspanne dafür ist groß, reicht sie doch von der Ur- und Frühgeschichte über das Mittelalter bis in die Gegenwart.

Die Ausstellungseröffnung ist für den 16. September vorgesehen. „Das wird dann wieder eine große Veranstaltung“, verrät Anja Pöpplau.

Das Stadt- und Regionalmuseum ist inzwischen auch für die Organisation und Durchführung der Gedenktage verantwortlich. „In Kooperation mit dem Gottfried-Arnold-Gymnasium und der Kreismusikschule Prignitz werden diese gestaltet.“ Die Museumsleiterin erinnert dabei an die Gedenkveranstaltung zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Schülerinnen des Gymnasiums hatten mit Essays, die aus Eindrücken beim Besuch des Konzentrationslager Auschwitz entstanden sind, dieses Gedenken zu einem besonderen Höhepunkt werden lassen.

Es folgen noch die Veranstaltungen zum Tag der Befreiung (8. Mai), zur Reichspogromnacht (9. November) sowie zum Volkstrauertag (17. November).

Zum jährlichen Veranstaltungsprogramm des Stadt- und Regionalmuseums gehört die Vortragsreihe. „Diese setzten wir natürlich auch in diesem Jahr fort“, so Anja Pöpplau. „Einmal im Monat wird es einen Vortrag geben, gegebenenfalls auch mal zwei.“ So beispielsweise im Februar, wenn es zum Valentinstag einen spannenden Vortrag mit Doris Baumert gibt. Sie wird dann über den Blutigen Doppelmord am Valentinstag 1921 auf dem Schloss Kleppelsdorf berichten.

Den zweiten Vortrag am 26. Februar hält Ralf Czubatynski. Er spricht über das bewegte Leben eines Perleberger Tischlermeisters im Kontext seiner Zeit. Dabei handelt es sich um Fritz Martins, der nicht nur Tischlermeister, sondern auch ehrenamtlicher Museumspfleger in Perleberg war. Am 18. März geht es in der Vortragsreihe um die jüngsten Funde beim Seddiner Königsgrab.

Fündig werden wollen auch die jungen Teilnehmer des archäologischen Sommercamps, zu dem gerade die Vorbereitungen laufen.

Auf den Pfingstsonntag (19. Mai) fällt in diesem Jahr der Internationale Museumstag. „Wir wollen uns an diesem Tag wieder dem Ehrenamt widmen und den Besuchern einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der Museumsarbeit ermöglichen“, sagt die Museumsleiterin. „Dazu haben wir unsere Türen geöffnet und unsere Ehrenamtler berichten aus ihren laufenden Projekten.“

Auf ein Wochenende fallen auch in diesem Jahr das Rolandfest und der Tag des offenen Denkmals. Das Museum bietet am Rolandfestsonnabend (7. September) neben seinen Ausstellungen wieder verschiedene Mitmachaktionen und Programmpunkte auf dem Museumshof an. Auch am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals wird sich das Museum mit einer Aktion beteiligen.

Erstmalig gibt es in diesem Jahr eine Kulturnacht in der Rolandstadt. Diese findet am 26. Oktober statt. „Wir laden dann zu einer TalaFü ein“, sagt Anja Pöpplau schmunzelnd. „Wir laden Groß und Klein zu einer Taschenlampenführung in Museum ein“, löst sie das Geheimnis auf. Sie freue sich schon sehr darauf. Denn wer war schon einmal nachts im Museum?

Abschließend verweist Anja Pöpplau noch auf die zahlreichen museumspädagogischen Angebote. Sie ermöglichen geschichtliche Zeitreisen, führen zurück in die Steinzeit, erzählen aber auch Geschichten der Gegenwart, verspricht sie.

Ebenso gibt es Angebote für die Ferienzeit. „Große Nachfrage haben wir für unsere Ferienworkshops aus den Kitas und Horten“. Doch einen Termin gibt es immer für Familien. Der nächste Termin ist der 26. März in den Osterferien, wenn es mit Hase Hubert ins Museum geht.

In den Sommerferien heißt es dann „Kinderspiele in der Kaiserzeit“, in den Herbstferien wird der Frage „Woher kommt der Apfel?“ nachgegangen und in den Weihnachtsferien gibt’s dann wieder Märchen mit Frau Holle.

Museumsleiterin Anja Pöpplau und ihr Team laden die Perleberger und ihre Gäste ein, das Stadt- und Regionalmuseum zu besuchen. „Sie müssen nicht bis zum nächsten Höhepunkt warten“, ermuntert sie. „Begeben sie sich auf die Spuren der Perleberger Stadtgeschichte. Es lohnt sich immer.“

Das Stadt- und Regionalmuseum der Rolandstadt Perleberg befindet sich im Zentrum der Stadt, im Mönchort 7 – 11. Geöffnet ist es dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr. Es besteht auch die Möglichkeit individuelle Termine zu vereinbaren

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Museumsleiterin Anja Pöpplau in der Ausstellung des Stadt- und Regionalmuseums.

Mit dem Hearonymus-Audioguide-Stadtführer durch die Rolandstadt Perleberg

(31.01.2024)Die Rolandstadt Perleberg kennenlernen können Einheimische und Touristen mit einer App. „Dabei müssen sie nicht einmal in der Stadt sein“, sagt Torsten Foelsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadt- und Regionalmuseum der Rolandstadt Perleberg. Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Tourismus stellt er diese neue Art der Stadtführung vor.

Notwendig ist dafür die Hearonymus-App. Diese müssen sich Interessenten auf ihr Smartphone laden und dann noch einmal den Perleberger Part. Schon kann die Stadtführung beginnen: Entweder der Nutzer macht es sich dabei zu Hause auf dem Sofa gemütlich oder er folgt dem Guide durch die Straßen der Rolandstadt.

Inzwischen gibt es 25 Stationen, die mit der Hearonymus-App in der Kreisstadt besucht werden können und über die es historische Informationen gibt.

Die ersten fünf Sequenzen entstanden 2022 in Zusammenarbeit mit der „Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg“ (AG). Von der AG kamen die Finanzen, vom Stadt- und Regionalmuseum die Texte und die Bilder. Hier führen Perlebergs berühmteste Tochter Lotte Lehmann und Museumsgründer Wilhelm Ratig durch die Geschichte einzelner Gebäude. Sie begleiten die Zuhörer auch bei den 2023 mit der AG entstandenen fünf weiteren Sequenzen.

„Parallel haben wir als Stadt 15 eigene Sequenzen geschaffen. Damit können die Perleberg-Besucher oder die Nutzer zu Hause bei ihrem Stadtrundgang mit dem Audioguide 25 Stationen in der Rolandstadt besuchen“, so Torsten Foelsch. Bei den von der Stadt selbst ergänzten Stationen gibt es nur noch einen Sprecher. Es wurde auf den Dialog zwischen Lotte Lehmann und Wilhelm Ratig verzichtet.

"Wer sich mit dem Audioguide auf den Weg durch die Stadt macht, der werde knapp 75 Minuten unterwegs sein", so Torsten Foelsch. Mit dem Audioguide soll auch die Jugend für die Stadtgeschichte neugierig gemacht werden. Die Hearonymus-App verzeichnete bisher 1,5 Millionen Downloads. In sieben Ländern ist sie bereits im Einsatz. In ihnen gibt es 450.000 App-Installationen.

Im Stadt- und Regionalmuseum hoffen die Verantwortlichen, dass die App künftig mehr Interessierte in die Rolandstadt lockt.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | In unmittelbarer Nachbarschaft der Sankt-Jacobi-Kirche, vor der Superintendentur am Kirchplatz 6, steht diese Stele, die auf die Hearonymus-App hinweist.

Aufruf des Stadt- und Regionalmuseums - Bauernproteste: Bitte nicht wegschmeißen!

(15.01.2024)Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg ruft alle Prignitzer auf, Gegenstände, die mit den derzeitigen Protestaktionen in Verbindung stehen, nicht wegzuschmeißen, sondern ins Museum zu bringen. „Die aktuellen Demonstrationen sind jetzt ein Teil unserer Gegenwart und bald ein wichtiges, historisches Ereignis für die Prignitz. Als Museum denken wir schon an die Zukunft und daran, was die Menschen in 50 Jahren interessieren wird“, so Museumsleiterin Anja Pöpplau. „Deshalb bitten wir darum, Objekte, wie Demonstrationsplakate nicht wegzuwerfen, sondern zu uns zu bringen.“ Auch Plakate, die auf die aktuellen Probleme im Gesundheitswesen aufmerksam machen, können ins Museum gebracht werden. „Manche Objekte erzählen von interessanten Ereignissen, Begegnungen oder anderen Geschichten, die sich lohnen, bewahrt zu werden.“

Neben der Ur- und Frühgeschichte und der Perleberger Stadtgeschichte, spielt das ländliche Leben in der Sammlung des Museums eine große Rolle. Wer mehr über die Geschichte zur Entwicklung der Landwirtschaft in der Prignitz erfahren möchte, kann die Dauerausstellung „Ländliches Leben in der Prignitz 1810-1960“ besuchen, in der es neben einem historischen Bauernwebstuhl auch eine Bauernküche und eine Bauernstube zu entdecken gibt.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | Traktoren mit Protestplakaten am Rande des Wochenmarktes.

Eröffnung der Sonderausstellung mit Rückblicken und Ausblicken

(09.01.2024)Über 200 Jahre war die Rolandstadt Perleberg Garnisonsstadt bevor sie sich Anfang der 1990er Jahre von dieser militärischen Tradition verabschiedete. 1997 verließ dann die letzte Einheit die Stadt.

Seit Montagabend gibt das Stadt- und Regionalmuseum mit der Sonderausstellung „Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonsstadt von 1772 bis 1945.“ Einblicke in diesen Teil der Perleberger Geschichte. Das Interesse ist bereits am Eröffnungsabend groß. Das Foyer ist bis auf den letzten Platz besetzt, einige Besucher machen es sich auf der Museumstreppe bequem, folgen den Ausführungen.

Museumsleiterin Anja Pöpplau spricht davon, dass die Kasernen aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken seien. Sie erinnert auch an die Zeiten, als das 11. Ulanenregiment in Perleberg stationiert war. Als die jungen Fräuleins aus dem Fenster hingen, wenn die Ulanen durch die Straßen zogen, und am Abend jede Marie und jede Anne ihren Soldatenschatz in der Küche zu sitzen hatte.

Das Militär hatte wirtschaftliche Bedeutung für die Rolandstadt. Die echte Perleberger Glanzwichse und der Perleberger Senf sind Beispiele dafür. Parallel zum Bau der Kaiserlichen Kasernen bekam die Rolandstadt eine moderne Kanalisation mit entsprechendem Abwassersystem. Die Gastronomie gewann an Bedeutung und Perleberg erhielt sein erstes Kino. Alles Entwicklungsprozesse, die nicht zuletzt dem ansässigen Militär zu verdanken waren.

Bevor sich die Besucher in der neuen Sonderausstellung umsehen, gibt Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft mbH Perleberg/Karstädt über das Vorhaben, die leerstehenden Gebäude der Kaiserlichen Kasernen wieder einer Neunutzung zuzuführen. Die sieben Gebäude, die sich heute den Perlebergern und ihren Besuchern als „Lost Place“ präsentieren.

Seit dem 16. April 2021 werde daran gearbeitet. Mit Fördermitteln des Landes Brandenburg konnten erste Planungen durchgeführt werden. Die Möglichkeiten der Nutzung sind vielfältig, reichen von Wohnungen über Arztpraxen, Büros und anderen Dienstleistern bis hin zu einer Bildungseinrichtung. Das Stabs- und das Kammergebäude würden dafür eine Verbindung erhalten. Vorstellbar wäre es, hier den neuen Standort der Schule für Gesundheitsberufe zu schaffen.

Mit der Umsetzung dieser Pläne könnte Perleberg ein neues Wohngebiet erhalten.

Bürgermeister Axel Schmidt, der zur Eröffnung der Sonderausstellung gekommen ist, lobt das Engagement der Museums-Mitarbeiter. „Sie sichern nicht nur die Öffnungszeiten ab, sondern wecken mit den Ausstellungen das Interesse an Perleberg und seiner Geschichte. Ihnen gelingt es immer wieder, diese so aufzuarbeiten, dass Sie beispielsweise alle heute Abend hier sind“, so Schmidt.

Eingehend auf die Kaiserlichen Kasernen als „Lost Place“ sagt er noch: „Wir versuchen dies zu verändern.“

Danach machen sich die Besucher der Ausstellungseröffnung ein Bild über die Hochzeiten Perlebergs als Garnisonsstadt. Sie befassen sich mit den verschiedenen Truppen, die hier stationiert waren und betrachten Ausstellungsstücke, die die vergangenen Zeiten anschaulicher werden lassen. Darunter sind das Gemälde „Attacke der 11. Ulanen 1870“, das Hans Brünner 1910 malte, sowie die Reiterstatuette Kaiser Wilhelm I. Beide Objekte konnten nach erfolgreicher Restaurierung aus dem Depot geholt und erstmalig wieder der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Kurator Torsten Foelsch steht immer wieder Rede und Antwort, gibt Erklärungen zu einzelnen Exponaten oder erklärt Hintergründe zu den einzelnen Truppen, die in Perleberg stationiert waren.

Aus Platzgründen hat er sich mit dieser Sonderausstellung auf die Zeit von 1772 bis 1945 beschränkt. „Die sich anschließenden Jahre bis in die Gegenwart könnten in einer Fortsetzung präsentiert werden“, so Anja Pöpplau am Montagabend.

Foto: Foto: Rolandstadt Perleberg | In der Sonderausstellung sind das Gemälde „Attacke der 11. Ulanen 1870“ von Hans Brünner und die Reiterstatuette Kaiser Wilhelm I. erstmals wieder zu sehen.

Blauer Rock und Lanzenspitze. Perleberg als Garnisonsstadt von 1772 bis 1945

(03.01.2024)Am 8. Januar 2024 wird die neue Sonderausstellung zur Geschichte Perlebergs als Garnisonstadt von 1772 bis 1945 im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg eröffnet, die dann ab 9. Januar 2024 für die Besucher zugänglich ist.

Die neue Sonderausstellung beleuchtet mit vielen Bild-Texttafeln und seltenen Exponaten die interessante Garnisongeschichte Perlebergs vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Perleberg war seit 1772 bis 1945 mit wenigen Unterbrechungen ständige Garnison für verschiedene preußische Truppen, später für die Reichswehr und die Deutsche Wehrmacht. Kürassiere, Ulanen und die Artillerie bevölkerten die Kreis- und Garnisonstadt. Manöver und Ausbildung bestimmten zu Friedenszeiten den militärischen Alltag. Die markanten Gebäude der 1903 bis 1909 ff. erbauten Artilleriekaserne bestimmen bis heute die Silhouette der Stadt und sind aktuell Gegenstand der Stadtentwicklungsplanung.

Schwerpunkt der neuen Ausstellung ist die Darstellung der Entwicklung des Garnisonwesens von den auf das Stadtgebiet verteilten Bürgerquartieren, über die privaten Kasernements bis hin zum Bau moderner Kasernengebäude im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Viele Bild-Text-Tafeln mit seltenem Fotomaterial schildern diese Geschichte und bislang nie oder viele Jahrzehnte nicht gezeigte Exponate sowie wertvolle Leihgaben bereichern die Ausstellung. Thematisiert werden in diesem Zusammenhang die in Perleberg in Garnison liegenden Regimenter sowie einzelne militärgeschichtliche, uniform- und waffenkundliche Aspekte. Garnisonen waren und sind Teil der Landesverteidigung und hatten für die jeweiligen Standortgemeinden stets auch wirtschaftsfördernden Charakter, denn Handel und Wandel wurden belebt.

Dass Perleberg nach 1945 weiterhin bis 1992 als Garnison für die sowjetischen Besatzungs- bzw. seit 1955 Bündnistruppen diente und überdies von 1973 bis 1990 Standort der Unteroffiziersschule VI „Egon Schulz“ der Grenztruppen der DDR und schließlich von 1991 bis 1997 des Sanitätsbataillons 410 der Bundeswehr war, kann in dieser Ausstellung nicht thematisiert werden. Das bleibt einer gesonderten Ausstellung vorbehalten und hier ist das Stadt- und Regionalmuseum übrigens dankbar für Zeitzeugenberichte, Foto- und Pressematerial sowie für mögliche Exponate, die mit diesen letzten Jahrzehnten Perleberger Garnisongeschichte verbunden sind.

Dass Perleberg nach 1945 weiterhin bis 1992 als Garnison für die sowjetischen Besatzungs- bzw. seit 1955 Bündnistruppen diente und überdies von 1973 bis 1990 Standort der Unteroffiziersschule VI „Egon Schulz“ der Grenztruppen der DDR und schließlich von 1991 bis 1997 des Sanitätsbataillons 410 der Bundeswehr war, kann in dieser Ausstellung nicht thematisiert werden. Das bleibt einer gesonderten Ausstellung vorbehalten und hier ist das Stadt- und Regionalmuseum übrigens dankbar für Zeitzeugenberichte, Foto- und Pressematerial sowie für mögliche Exponate, die mit diesen letzten Jahrzehnten Perleberger Garnisongeschichte verbunden sind.

Foto: Rolandstadt Perleberg | Blick in die neue Sonderausstellung.

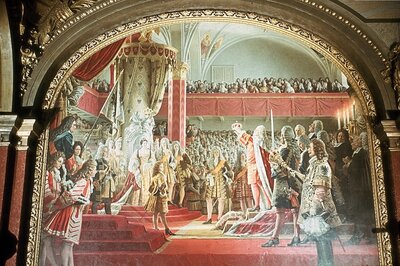

Vortragsveranstaltung mit Torsten Foelsch im Museum

(10.01.2023)Zum Auftakt der diesjährigen Museumsvortragsreihe referiert Torsten Foelsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums, am Montag, dem 16. Januar 2023 um 19:00 Uhr im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg, über die Auswirkungen der preußischen Königskrönung am 18. Januar 1701 auf die Baukunst in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert.

Mit der Erlangung der Königswürde in seinem Herzogtum Preußen glückte dem brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. 1701 ein genialer Plan, der seinem territorial zersplitterten Land eine neue staatliche Einheit und Staatsidee durch die Rangerhöhung in Preußen einbrachte. Als König Friedrich I. in Preußen war er bestrebt, diese neue Königswürde vor allem durch die Kunst zu verherrlichen und dies insbesondere mit repräsentativen Bauvorhaben in den Residenzstädten Berlin und Königsberg und ihrem Umfeld zu demonstrieren. Der von Kleve im Westen bis Memel im Osten reichende brandenburgisch-preußische Gesamtstaat war nunmehr unter einer Königskrone vereint. Adel und Kirche animierte der König, diese Rangerhöhung im Konzert der europäischen Mächte durch eine entsprechende Baupolitik zu demonstrieren. Die nachhaltige Kunstpolitik des Monarchen und seine Staatsbauten in den Residenzlandschaften von Königsberg und Berlin gaben die Stilrichtung vor. Im Vortrag werden neben der Königsberger Krönung von 1701 und den großartigen Bauschöpfungen am jungen Königshof auch anschauliche Beispiele aus den Provinzen (Brandenburg, Pommern und Ost- und Westpreußen), die von den dort wirkenden Adelsfamilien nachahmend umgesetzt wurden, vorgestellt. Selbst in der Prignitz finden sich Spuren dieser barocken Bautradition.

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns über Ihre Anmeldung. Der Eintritt kostet für den Abend 5 €, ermäßigt 3 €. Bitte melden Sie sich für eine bessere Planung vorher unter der Telefonnummer (03876) 781 422 oder per E-Mail unter an.

Foto: Gemälde von Anton von Werner in der Ruhmeshalle des Zeughauses Berlin (Kriegsverlust) | Krönung des Kurfürsten von Brandenburg Friedrich III. zum König in Preußen Friedrich I. am 18. Januar 1701 in der Schloßkirche zu Königsberg.

Vortragsveranstaltung mit Thomas Hauptmann

(05.12.2022)Vortrag „In Perleberg liegt der Hund begraben: Ausgrabung am Großen Markt 10“ mit Thomas Hauptmann

Im Rahmen der Museumsvortragsreihe referiert der Archäologe Thomas Hauptmann am Montag, dem 12. Dezember 2022 um 19:00 Uhr im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg über die laufende Ausgrabung am Großen Markt 10.

Im Innenhof des Gebäudes kamen stadtgeschichtlich bedeutende Funde zutage: Ein mittelalterlicher Schiebeschlüssel, ein Brunnen, Holzbohlen, Abfälle des Schusterhandwerks, Überreste des wohl ältesten Hundes der Region und weitere Objekte geben einen Einblick in die Stadtwerdung Perlebergs Mitte des 13. Jahrhunderts. Ein ungewöhnlicher Sensationsfund ist eine für den nordischen Raum typische Ringkopfnadel. Diese und verzierte Keramikscherben weisen darauf hin, dass der Ort im 9./10. Jahrhundert einen überregionalen Austausch mit Wikingern und Slawen pflegte.

Der Eintritt kostet für den Abend 5 €, ermäßigt 3 €. Wir bitten um Anmeldung unter der Telefonnummer (03876) 781 422 oder per E-Mail unter .

Kurzvita Thomas Hauptmann M.A.

- geb. 1965 in Hohen Neuendorf

- seit 1980 intensive Beschäftigung mit archäologischen Themen

- Tätigkeiten in Museen und Forschungseinrichtungen der DDR

- 1989-1995 Studium der Ur- und Frühgeschichte, Klassischen Archäologie und Mittelalterlichen Geschichte in Berlin

- 1995 Gründung des Büros für archäologische Baugrunduntersuchungen (seit 2007 BAB Hauptmann+Bach GmbH)

- Wissenschaftliche Arbeit schwerpunktmäßig zur Bronzezeit und Römischen Kaiserzeit Ostmitteleuropas und zum Hoch- und Spätmittelalter Brandenburg

Foto: Thomas Hauptmann, BAB Hauptmann+Bach GmbH | Hunde-Fund bei den Ausgrabungen am Großen Markt 10

Vortrag im Stadt- und Regionalmuseum mit dem Archäologen Thomas Hauptmann: Der schiefe Turm von Perleberg. Ausgrabung im Nikolaiviertel.